有此一说:华夏文明至少八千年

发布时间:2022-11-28 17:18:04 丨 来源:中国网 丨 责任编辑:高彬

一、华夏文明八千年的依据

咱们常说:华夏文明5000年。而西方对此并不认可,因为他们衡量文明的标准为:一、城邦;二、青铜器;三、文字。

对这个标准,中国的学界也接受了。用它来检验国内的各大遗址,商城、良渚、三星堆、二里头,均不符合文明标准,那就无奈地都定性为文化;只有安阳殷墟才有资格定性为文明,因它已出土大量的甲骨文。甲骨文一期发生在武丁朝,武丁是公元前1250年即位的。也就是说,华夏文明史,最长不超过3272年。四舍五入,算是3300年。

以此为文明起点,华夏文明在世界古文明中的位置如何?西方的一些历史教科书给出了排序:

1、苏美尔文明;

2、埃及文明;

3、巴比伦文明;

4、亚述文明;

5、腓尼基文明;

6、希伯来文明;

7、希腊文明;

8、波斯文明;

9、罗马文明;

10、华夏文明。

这样的排序,且不说中国,所有了解华夏文明且有公允之心者,想必都会深感不平:华夏文明不仅起源早,且从从未间断,这是其他任何古文明都没法相比的。一个地区的文明对世界文明的作用大小,延续性无疑是重要因素。没有延续,那就是埋入地下的古董,不论其文物价值有多高,对后世的文明发展则影响不大。仅从这一点说,华夏文明对世界文明的贡献巨大,绝对不该位居第十。

那该位居第几?需要客观公正评价。这就有个问题:文明标准已经确定,它就是衡量文明的尺度,你就是重新衡量,还会有什么不同?注意,西方给出的文明标准是列举式,只是三个因素,由此可以概括出文明的定义:文明是多个文明因素的综合。

这是根据西方的文明标准概括出来的,应该得到世人的认可。接下来的问题是:什么是文明因素?

文明因素是能够持续引导人类社会健康发展的因素。

所谓持续,就是从该因素出现一直持续到现在,并且还将继续持续下去。所谓健康发展,就是它使人类脱离愚昧和野蛮,沿着积极的、科学的、和谐的路子正常发展。

一个文明因素的出现,可以说看到了文明的曙光;两个文明因素的出现,意味着临近文明的大门;三个文明因素的出现,那就是文明的大门已打开。西方的文明标准,就是三个文明因素的综合,只不过此三者不能含盖全部文明因素。

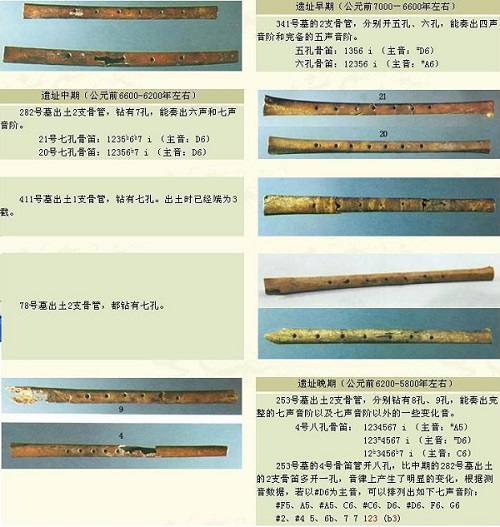

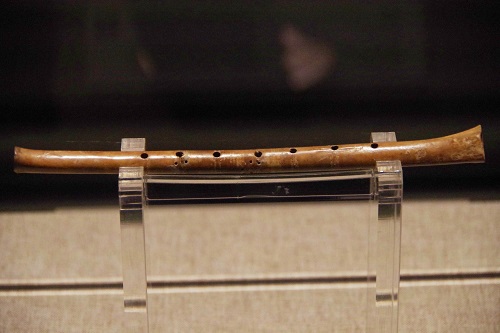

根据文明的定义,我们来看贾湖遗址:这里的先民已学会水稻栽培、动物驯化、造酒及制作七孔骨笛,还出现了简单的文字。他们刻在龟甲上的“目”与殷代甲骨文“目”写法完全相同。且不说文字,仅前四项,肯定都是文明因素,因为它们完全符合文明因素的定义。四个文明因素的综合,就决定了该遗址的性质:贾湖文明。据碳14鉴定,先民在这里生活时间为距今9000至7800年。故华夏文明至少八千年。

有人担忧:把贾湖定性为文明,西方学者肯定不认可,因为贾湖没有青铜器。注意,就以西方给出的文明标准,青铜器只是认定文明的一个因素,况且,这个因素正如流星,无论它在那一瞬间有多耀眼,却不具有持续引导人类社会健康发展的作用。而贾湖遗址中出现的四大文明因素,概括地说就是农业、畜牧业、餐饮业及音乐,是不是从出现之时起就将伴随人类社会始终,且这些对人类社会的健康发展始终起着重要作用?与青铜器相比,对人类社会的促进作用哪个更大?所以,青铜器可以不算文明因素,但这四项必为文明因素。咱们把道理讲明了,他们还不认可,这就涉及到话语权问题:为什么只有他们说咱们听,而不能反过来?大不了,他们说他们的,咱们说咱们的,谁说的有理,让世人评价去:这就是文化自信。故话语权是争来的,不是等来的。

有人以为:没有成熟的文字,算不得成熟的文明。那就来说说文字。

二、文字的起源、发展及成熟

文字分为图画文字、表意文字、符号文字、表音文字。

先说图画文字,即图画与文字合为一体。比如幼儿园的小朋友画个圆圈且在正中加个点,它是图画还是“日”字?这就是图画文字的起源。仅此一例,文字学上的一些重大问题便迎刃而解:一是图画文字起源于人类社会初期;二是世界上的任何一个民族都有过自己的图画文字。

再说表意文字,即文字的信息以表意为主,是由图画文字发展而来的。这种发展重在两方面:一是把图画文字转化为象形文字;二是突破画不出来的障碍。

图画文字与象形文字有什么不同?前者更象画,突出的是形象生动;后者图画性渐弱,符号性增强。随着这种转化的完成,图画与文字正式分家。如徐悲鸿的《八骏图》肯定不是文字;而象形字“马”也不再是画。

象形,就是文字大致象实物形。因文字具有高度的概括性,故象形字数量甚少,比如古埃及的象形文字只有200来个,靠它肯定不能记录语言信息。再就是有很多物事,你根本画不出来。比如:刀刃,刀为实物,可以画出来;而刃怎么画?不能突破画不出来的障碍,文字只能停留在象形文字或图画文字上,因不能用于信息交流,它就是死文字。只有那些智慧超常的民族,才能突破画不出来的障碍,使文字成熟起来。

符号文字,就是一套表文字的纯符号,自身既不表意,也不表音,故称符号文字。如苏美尔后期的楔形文字。

表音文字,是只表音而不表意的文字,因它多是由字母构成的,又可称字母文字。当今世界上众多国家都使用表音文字,因此学界认为:表音文字是最先进的文字。这种说法是否正确?待论。

字母文字的源头在腓尼基字母。据《世界历史名词》载:公元前11世纪,叙利亚地区古代居民根据楔形文字符号创造的一种文字体系,由腓尼基商人传播到整个地中海地区。之后出现了希伯来字母、阿拉伯字母、希腊字母、拉丁字母、罗马字母等,表音文字相继发展起来。正是凭借这一点,腓尼基竟被定性为“文明”,且位列希伯来、希腊、波斯、罗马、华夏诸文明之前。

这就有个疑问:腓尼基字母形成于公元前11世纪,而殷甲一期发生在公元前13世纪,且是成熟文字,仅此就比腓尼基字母早两个世纪,凭什么腓尼基文明排在华夏文明之前?

况且,殷甲一期并不是中国文字的成熟始点。为什么这样说?先看三字:聿、册、典。“聿”的甲骨文画的就是手执毛笔写字形,为“筆”的初文,简化为笔;“册”的甲骨文画的是用绳子把竹简编起来形;“典”的甲骨文就是两手捧册形。殷人只会把字刻在甲骨上,直到殷灭亡也没出现毛笔、简册、典籍,怎么在殷甲一期就能跑出这些字来?不难推定:他们必是从夏人那里承来的。如果此证还略嫌单薄,再看殷甲一期的一条卜辞:“王其田于麦,往来亡灾。”意为:大王在麦田里打猎,去和回来都无灾。

“来”为象形字,画的就是麦子形;而“麦”是形声字,下面的“夂”表走来、回来等,上面的“来”为声符。但就那条卜辞看,“来”则表回来,而“麦”表麦子。也就是说,到殷人刻下那条卜辞的时候,“来”与“麦”已经走过了以下历程:

(一)麦的象形字“来”首先被创造出来;(二)因表来往的来早有义、音而造不出字形,就借表麦的“来”兼表来往义;(三)有人在“来”下加“夂”造出表来往之“麦”的专字;(四)因表来往义的使用频率远高于表麦义,且“来”简于“麦”,故人们仍以简单的“来”表来往义,本表来往义的“麦”只得去表麦子义,等于“来”与“麦”的职责进行了对调。

这四个历程,每个历程是多长时间?不知道,短者可能几年,长者可能几百年甚至上千年。一句话,当殷人把这条卜辞刻到殷墟一期甲骨上的时候,“来”与“麦”已经走过了漫长的路;且作为造字方法,象形、指事、会意、形声、假借俱全。所以,殷甲一期的文字不是殷人自创的。莫非是外星人带来的?当然不是,而是夏俘傅说把华夏文明直接带给殷人的。

夏商之战,就是争夺中原这块理想的生存地,战争的手段是灭绝式或逐出式,即战败者如不及时逃跑,就会被全部杀死。当然,夏人不会等着被灭绝,就先从今郑州商城逃到今偃师二里头,再筑大都,与商人对抗;又一次惨败,他们不得不分散逃走:一支逃进关中,成为秦人;一支逃入蜀中,成为三星堆人;一支逃入今山西境内的黄河以北。到盘庚的哥哥阳甲当王时,商人已内乱数世;河北的夏人突然发起攻击,杀死阳甲,盘庚不得不率众北逃,史称盘庚迁殷。到了盘庚的侄儿武丁当王时,改变国策,不杀战俘,并从傅地的筑墙奴隶中发现一个贤人,武丁很喜悦,此时悦字还没造出来,就以说代替,故此人被称为傅说。傅说把夏人的文明成果直接带给了殷人,这才有殷甲骨文的一夜成熟。

要是这么说,中国文字被称为汉字明显不当:汉人、汉族源于汉朝,中国文字肯定不是汉人造的,使用者也不仅限于汉人。称什么合适?花是植物的精华,草花为荣,木花为华,木花贵于草花,故华是精华中的精华。以华饰人为华人,表明华人是人中的精华;以华饰文为华文,表明华文是文中的精华。

华文的源头在哪里?要解此谜,应先明白无意造字与有意造字。无意造字,正如幼儿园的小朋友画太阳,虽然此画可看作图画文字,但他没有造字的意图;有意造字就是时人解决时事。怎么解?如乒乓球,只有它出现在现实生活中,时人因交际需要才想着为它取个名,相应地才造出“乒乓”二字。要是这个东西还没有出现,你脑海中根本就没有乒乓球的印象,怎么造?有人质疑:未来的不可造,过去的呢?比如地,自古就有,只是前人一直造不出来,后人不能造吗?注意:这种情况叫持续。无论前端点在哪里,只要持续到今天,就是今天的问题,仍是时人解决时事。要是没有持续,古人的问题早已时过境迁,你怎么替他们造字去?

由此可知:在采集阶段,不会出现有意造字,因为那时的人与猴子没有多大区别,且采集不需要分工合作,人没造字的意识。但到狩猎阶段就不同了:要对付大猎物,得通力合作,必有信息交流,语言随之产生;当语言起不到交际作用时,那就需要文字了。如前面一群人在追三头野猪,要把这一信息传达给后面的人,当语言失去作用时,有人灵机一动,就在地下简捷地画出一头野猪的样子,猪头的朝向就是它逃跑的方向,在其侧画三道以表数量。后边的人一看就明白,这就起到了交流作用。最早的有意造字就这样产生了。不妨看数字:

逐:从辶从豕。豕画的就是一头野猪;辶表行走,奔跑,故“逐”就是人奔跑着在追野猪。

冡:意为有头野猪突然被什么蒙住头了。野猪是凶兽,要是一个人靠近它,它不仅不逃,说不定还会向你进攻。设想一下“冡”的情景:一人故意向野猪靠近,惹得它发怒,准备进攻,此人突然用被子等物把猪头蒙住,使它既不能逃跑,又不能咬伤人;他的同伴立即冲上去,将野猪打死或制服。

冤:此字有趣,野猪被蒙住吧,是它太蠢;小兔子既精明又善跑,也被用东西蒙住了,你说冤不冤?

以上三例,表明先民是在用最原始的方法打猎,当时的人要是不用文字记录下来,后人怎么能想到兔与猪均可蒙?

有人以为:这些字确实可以反映出当时狩猎的情况,但没有确切的时点。反过来,你只要承认它是最原始的狩猎方法,那就应当发生在狩猎的初期阶段,要是弓箭、网等工具发明出来之后,还会用这样的笨法吗?结合考古及人类发展史,这个时点不难确定。若真的难确定,那就再说一字。

父:甲骨文画的是手持一物形。所持之物是什么?因“父”音“斧”(斧为从斤父声,故父、斧同音),以此推定:“父”手中所持的是石斧。这又有个问题:斧是有柄的,手中那物,没有柄。斧的发展,以是否装柄可分为两个时期,前期为无柄斧,后期为有柄斧。在距今八千年的裴里岗文化中,出土的石斧或有孔,或无孔,有孔就是用来增柄的。这个“父”字,当产生于装柄石斧出现之前,因为装柄石斧的出现,无柄石斧自然会被淘汰,不会再造个手持无柄石斧的字。结合贾湖遗址的“目”及上述的“冡”、“冤”及殷甲的“册”等字不难推知,当“父”被造出来的时候,华文已进入基本成熟期。

有人吃惊:要是这么说,华夏文明岂不是比苏美尔文明还早?

三、苏美尔文明的源头

苏美尔文明是学界公认的人类最早的文明,距今约5500年,比古埃及文明要早数百年。它与我国三星堆文化有惊人的相似之处:都是文化高度发展,且不知源头在何方,都被疑为外星人来地球暂住。所不同的是:三星堆只留下大量奇珍异宝,而没有留下文字;苏美尔人留下了大量的泥板文书。

既然有文书,苏美尔人的身世就应该很容易揭开,怎么还弄不清苏美尔文明的源头呢?按此载,他们的前八位国王统治达24万多年,可信吗?所以很多学者推定他们是神而不是人。你说他们不是人吧,他们又自称是来自东方的黑头人。东方的黑头人,使人很容易想到中国。但西方学者认定:华文只有3300年的历史,比苏美尔文晚2000多年,儿子小于母亲,不可能!

首先,外星人的说法靠不住。确定了这一点,再思考一个问题:除中国外,世界上哪个地方能孕育出苏美尔这样的文明人?想必再找不到第二处。故苏美尔人必来自中国,或者更准确地说,必是华夏人的一支。

黄河是世界上含泥沙量最大的河。当黄河携带着大量的泥沙冲出大山,奔入平原时,不难想象,每次大洪水的到来,都使黄河两侧变成一望无际的汪洋;洪水退后,浅滩上,洼地里,到处是鱼。不仅鱼资源丰富,洪水退后,地上留下一层厚厚的淤泥,既塇和又肥沃,正好农耕。这样的条件,世界上找不到第二处。所以,适宜小规模种植的环境,可能很容易找到;但适宜大规模种植的环境,必在黄河岸边,或者更确切地说必在中原。大规模农耕必然率先促生文明,以此而论,黄河流域当是世界上最早的文明发源地。

好地方必然有人去抢,故对古中原的争夺从未间断。传说中的炎黄大战,是不是炎帝与黄帝说不准,这里暂借二人作为双方的代号吧:中原本是炎帝部落,又称华夏集团,却被黄帝部落战败,炎帝只得率族南逃,其首领是不是死于今湖南的炎陵县说不清,总之是其中的一支进入我国的西南,绕过喜马拉雅山,进入印度河流域,穿过伊朗高原,来到两河之间,成了苏美尔人。

此说的依据:

一是学界公认:苏美尔人不是土著人,而是东方的黑头人;地理位置与人种特征正好与中国人对号。

二是苏美尔人的习惯是筑丘而居,与中原人的习惯正相合。你看中原人:齐都营丘、杞都安丘、曹都陶丘、卫都帝丘、宋都商丘、陈都宛丘、沈都沈丘等。

三是苏美尔人把神庙建在高塔顶端,意在与天神相通;而中原的华夏人祭天也筑高坛:二者正相合。

四是苏美尔人善于治水,他们的水利工程至今堪称奇迹。善治水正是华夏人的一大特点,且不说大禹治水,良渚人的水利工程与苏美尔人的形成东西双璧。

五是苏美尔人的农作物,主要是大麦、小麦。古中原种的是什么?很多学者认为是黍。此说不当:黍春种秋熟。而黄河是条季节河,在夏末秋初必有洪水。若种黍,根本等不到成熟,一场洪水就把它压在淤泥下。故古中原人种的必是麦子,这种作物秋末冬初种,在第二年的洪水来之前,早已收割完毕。学者认为麦子是从域外传来的。恰恰相反,苏美尔人的麦种,当是从中原带去的。

六是苏美尔人的医学很发达;而神农氏因尝百草开创医学,致使中医学至今仍令世界惊叹。

七是苏美尔人的制陶,学界共识:苏美尔人是第一个用转轮制陶的。这种说法肯定有考古依据。中国的英语名字就是瓷器,而瓷是陶的升级版,表明中国在陶瓷制造上是绝对领先于世界的。

八是苏美尔人的法律,被公认为是人类最早的成文法,特别是对婚姻的规定更详细,直接影响到巴比伦的汉穆拉比法典;而神农氏时的结绳记事正是婚姻法的雏型,再就是《尚书·虞书》中有“罪疑惟轻,功疑惟重;与其杀不辜,宁失不经”,这样的法律原则,至今仍在适用。

九是苏美人创造了十进制与六十进制。六十进制比如1小时60分,1分60秒。苏美人的这种创造,一直影响到现在。其实,这也是华夏人的创造,在十进制方面,华夏人以最简捷的符号创造了“一”至“十”,且华文中的“十”原本写作“丨”,即把“一”立起来,表明一至十而进位。在时间上,华夏人把一天分为12大时,每大时为2小时,每小时60分,每分60秒。由此推定:苏美尔人在离开中原前,华夏人就创造出10进制和60进制了。

十是苏美尔人的历法:一年为12个月,其中6个大月,6个小月;大月30天,小月29天,一年354天。而地球围绕着太阳公转的周期为365天又5小时48分46秒,多余的时间,攒够29天或30天,就在当年加一个闰月。这又有个问题:时间不是粮食,苏美尔人怎么知道积攒多少了?华文的一个“量”字作了解答。《说文》:“量,称轻重也。从重省,曏省声。”

“曏省”就是仅取其“日”,而“重省”就是“東”下一“土”。这么说来,古文“量”由三符构成:日、東、土。把“東”再分成“日”与“木”。木可以是一棵树,也可以是一木杆。为讨论方便,咱们就取一木杆,把它插在一片平旷的地上,这时候就可以观察一天中日影的变化了:当太阳出来,照着木杆正中时,它就是“東”;而影子必落在木杆西边的“土”上。随着太阳升高,日影相应地发生着两点变化:一是渐渐变短;二是由西经北向东移动。当太阳在木的正上方时,日影在一天中最短,且在正北方。故“量”画的正是这一过程:“日”由初照“木”中已升到“木”的正上方了。以杆的立点为圆心,以正午的日影为半径,以日初出时杆的日影与反向延长线为直线画出半圆来,就成个大量角器。在其上标出相应的刻度,自然钟就做成了:第二天你只要看一眼日影落在某个位置上,就知道是什么时间了。

这一下,你明白华文的精妙了吧?每个字是不是一幅画?而画是静态的,平面的;此字却是动态的,立体的,无论多么高明的画家都画不出来。但这还不是“量”的全部,因为这个自然钟不仅可以测量一天的时间,还可以测量一年的时间。

还说一天中最短的日影,它每天都在发生着变化。把每天的长度刻画下来,经过一个周期,日影又在重复着老路子。这个周期就是一年;日影最短那一天是夏至,即太阳在北回归线上;日影最长那一天是冬至,即太阳在南回归线上。冬至与夏至的中点就是春分与秋分。这样,历法就制定出来了。当然,月也可以用来计时,两次相同的月相间就是一个月,为29.53天,故有大月30天,小月29天。

由此推定:苏美尔人的历法也是从中原带过去的。

别不多说,仅以上十点,就足以证明苏美尔人是中原的华夏人飞去的。如果有人对此还不认可,那就请他冷静地考虑一下:苏美尔人是来自东方的黑头人,这既是学界的共识,又是苏美尔人的自认;除华夏人外,哪个古民族能与苏美尔人有这么多紧密联系点?如果他仍不认可,那就再看个更重要的证据:苏美尔文字。

四、苏文与华文的关系

苏美尔文字(或简称苏文)可以分为前后两个时期,二者的界点在于是否掺入楔形文字。

前期,苏文是纯表意文字,只有800多个,其中象形字约占一半,其他如指事、会意、形声、假借等。

象形就是抓住事物的特点,以简捷的笔画勾勒出实物的外形,使读者一看就知其意。如苏文中表人头的字,画的就是人头形;与华文的“页”相对应。苏文的“山”画的就三物形,大者居中,小者在两侧;华文中的“山”画的是三座山峰相连,中间高,两侧低。苏文中的“牛”画的就是牛头形;这与华文中的“牛”字也相通。

指事就是在象形字的基础上加个指事符合,指明此处就是要表达的意。如华文的“本”、“末”、“朱”,基础符均为“木”,指事符加在根部就是“本”,加在梢部就是“末”,加在干部就是“朱”;苏文中也有指事字,比如“口”,它不是直接画出人的嘴形,而是借用表人头的象形字,在口边加个指事符号,指明此处就是人的嘴。

会意就是把两个或以上的象形字放在一起,使人一看就能知道表达的什么意思。如苏文的头下放块面包,读者一想就知道是人吃面包意;与华文中的“即”意通,即画的是人面对食物,肯定也是就食意。再如苏文的山旁画一表女人的符号,意为山中的女人,引申为女奴。而华文的“奴”从女从又(又为手形),这个手可以看作是男人的,即抢来的女人就是奴;也可以看作是女人自己的,即奴是以手劳作的女仆。

形声就是文字明确分为两部分:形符与声符。如苏文的“买”与“卖”为一字,画的是个大容器里装有麦子形,表明苏美尔人的买卖,主要是粮食。它本是个会意字,加个表读音的符号就成形声字了,只是这个声符只表音,不参与表意。华文有大量的形声字,声符又是非常重要的意符。如“肖”的形符为月,声符为小,意为小月,小月就是小于弦月的月,两头尖尖的,且那月越来越小。以“肖”为声符,多表此意。如:销,指金块正熔化,越来越小;消,那水越来越小,直到消失;削,用刀使被削物越来越小;梢,木顶端又尖又小处。由此可知,在形声字中,形符标明种类物,是逻辑学上的属概念,声符才能决定此物与彼物的区别,相当于种差。如鲸、鲨、鲇、鳊、鲦等,看形符,你只能判断它们都是鱼,说不出各自的特点,只有根据声符,才能把它们区分开来:鲸,是一种又高又大的鱼;鲨,是体表带有沙点的鱼;鲇,是体表光滑且黏乎乎的鱼;鳊,是体形扁平的鱼;鲦,是体形呈条状的鱼。声符对解字非常重要。

假借解决的是造字中高难度问题,也就是一个字的义、音都有了,就是造不出那个字,怎么办?就从同音字中借过来一个,暂充此字。华文中的假借相对来说比较多,如“西”,肯定是先民非常需要的一个字,但又造不出来,怎么办?就借鸟在巢中休息的“西”表西方。苏文中也有假借字,比如苏美尔人生活在幼发拉底河与底格里斯河之间,怎么为底格里斯河造个专字?这使苏美尔人犯了难。造不出来就借,他们画一只鹰,就让它代表底格里斯河。

由此可见苏文与华文高度相通:不只是造字方法完全相同,就是造字者的思维模式都相通。这种高度相通,决不是偶然巧合,表明两种文字的创造者必同根,不然,决不可能如此默契。

有人质疑:若苏美尔人是华夏人的一支,为何不把把华文直接移入苏文中?这样,两种文字不就高度相同了?

因表意文字重表意而轻形式,没有国家强制力,这种想法实现不了。比如表吃意吧,你只要表达出人在吃东西即可,至于那食物是什么,不管;食物摆在什么位置,不管;吃者是画全人,或只画头,甚至只画口,也不管。你想吧,一个吃能画出多少字?不要说苏文比殷甲早2000多年,就是同一时期,同一地方,文字也不统一,这才有秦始皇统一文字。

后期的苏文是指楔形文字出现至苏美尔人的国家被灭亡。不难想象,仅有800多个表意文字不能满足记录语言的需要,若沿着这条道继续创造文字,苏美尔人感到力不从心。怎么办?若文字停滞在这个阶段,那就等于死亡。关键时候,就表现出苏美尔人的智慧来:他们在原有文字的基础上,又创造一套符号系统,就是先创造个符号,其形很象木匠砍出的楔子,用它随意摆放、组合,就象而今的电文编码,这一回,想表达什么意思都可以。真正的楔形文字,指的就是这套符号系统,它既不是表意文字,也不是表音文字,而是符号文字。符号文字与表意文字混用,构成苏美尔文字的特色。

且不说后期的楔形文字,只说前期的表意文字,造字方法与华文相同,两种文字的创造者思维高度相通,若不是二者同根,根本做不到这一点。

有人仍不认可:表意文字高度相通并不稀奇,比如中国的小朋友在圆圈中加个点表太阳,其他地方的小朋友也会这样做,你能说全世界的人都是华夏人?别的不说,只说古埃及的象形文字吧,肯定有不少与华文相通,是不是古埃及人也是从中国逃去的?

那就顺便说说古埃及象形文字。1799年发现,拿破仑率法军攻占埃及,在罗塞塔发现一块玄武石碑。碑上有三种文字,两种是古埃及文,一种是古希腊文。对古希腊文破译顺利,而对埃及文的圣书体和大众体,埃及的专家如看天书。为什么埃及人读不懂埃及古文?因为古埃及象形文字只有200来个,表明古埃及人同样遇到了画不出来的障碍。若是其他民族,文字画不出来,只有放弃。可是,古埃及人特有智慧,他们把有限的象形文字转化为语音符号,这当是世界上最早的表音文字。古埃及人把象形文字与表音文字混用,这才致使埃及人不识古埃及文。

有人质疑:由考古成果证明,苏美尔文字与古埃及象形文字都早于华文,这该如何解释?你只要留意两点就明白:一是贾湖遗址中那个“目”字,时人只创造这一个字吗?绝对不会,说不定还有成册的书哩。二是在殷甲一期的卜辞中出现的“聿”、“册”、“典”等字,足以证明在此之前确实有成册的典籍。怪只怪先哲太有智慧,发明了毛笔和简书,那东西经不得风雨,早没遗迹了,只有刻在龟甲上的字才有幸保存下来。而古埃及人把文字刻在石碑上,苏美尔人把文字印在泥板上,这才为后世所见。若是只抱定眼见为实,爱因斯坦的太空实验室谁见过,不能以没看见就否定相对论吧?再说,华文是唯一高度成熟的表意文字,这应该没有异议吧?

五、华文是文字的精华

综上,可以得出几点结论:

一是由古埃及象形文字可证:世界各民族确实都创造过自己的图画文字,但绝大多数民族都没有能力使自己的文字走向成熟,因此都僵死了。

二是字母文字源于腓尼基字母。其实腓尼基字母只有22个辅音,没有元音,由它还不能生出字母文字,只有辅音与元音相配,字母文字才是正常的表音文字。第一个正常的表音文字是希腊文,之后其他表音文字相继出生。

三是苏美尔文与古埃及象形文联系与区别。前期的联系:二者都是在图画文字的基础上发展起来的。前期的区别:苏文迈出三大步,图画文字、象形文字、表意文字,并且把表意文字推进到成熟的边缘;埃文只走一步半,即古埃及的象形文字基本上还停留在图画文字阶段,还没有真正发展到象形文字。后期的联系:二者都遇到了无力克服的障碍,都改变了原文字的发展方向。后期的区别:苏美尔人是另辟一条新路,以符号代替文字,这种符号文字,既不表意,又不表音;而古埃及人直接把象形文字用作表音符号,创造出表音文字。其后的表音文字是借用了苏美尔人的骨,古埃及人的血,生出自己的肉。所以,表音文字不是最先进的文字,而是不能把表意文字发展到成熟阶段的无奈补救。

四是华文确实是文字的精华。理由:

(一)华文是唯一发展到高度成熟的表意文字。就文字的表意性而言,古埃及象形文字只是一棵刚出土的小苗,就被严寒冻死了。苏美尔文虽然长到开花期,还没有结果就遇到了病虫害。这也表明:苏美尔人虽是华夏集团的一支,但橘生淮南则为橘,一移到淮北就成桔了,水土相异的缘故吧。

(二)华文是使用最便利的文字:易学、易读、易写、易适应。这种说法,学界不会认可。且不说海外,翻翻中国的辞书,都认为表意文字难,表音文字易,比如英文,只有26个字母,可随意组合,且能表读音。

这种说法看似有理,稍一琢磨则不然。先说英文有26个字母,华文只有五种基本笔画,故今人创造了五笔输入法,哪个更容易?若说随意组合,电报代码是取10个数字的4组合,是不是比任何一种表音文字都简单,怎么没有哪个民族把它当作表音文字的?枯燥的东西更难记。再说表音文字表读音,你看华文的形声字,如鲸、鲨、鳊、鲇、鲦,既表意,又表音,你看一眼就能记住它,不是比纯表音文字更优越吗?所以,华文易学、易读、易写。至于适应性,表音文字更没法与华文相比。随着社会的发展,新生事物层出不穷。对于表音文字来说,每个新事物,必得创造一个对应的新词语;华文则不然,新事物是什么,紧扣特点,选几个字一组合就成。这又是华文与表音文字的重大区别:华文相当于元素符号,物质的分子式是什么,用元素符号就能表示出来;而表音文字相当于分子式,一个新物质,必有对应的分子式。学元素符号,那是善抓本质;学分子式,那是只抓形式。学元素符号简易,一个中学生就能全部记住;学分子式极难,古今天下最伟大的科学家,都没法记住全部分子式。所以,华文只有3000来个常用字,就能基本满足交际的需要和社会的发展;而英文即使扩大到数倍甚至10多倍,都无法满足社会的需要。有人作过统计:用英语读一遍乘法口诀所需的时间,是用华语的两倍多。时间是生命的材料,浪费时间就是浪费生命。关键时候,一分,甚至一秒就能决定事情的成败。从这个角度说,表音文字能与华文比优越吗?

(三)华文自身的信息量特别丰富,简直是一部百科全书。试看几点:

其一,平常与奇妙。比如“饭”,是个极平常的形声字,形符“食”表明饭是食物,声符“反”表读音。先考虑一个问题:粮食从哪里来?土中。人食后又变成了什么?粪土。这就是“反”:从哪里来,又回到哪里去。这就是哲学上的无生有,有生无,完成一个反复。这是生物学与哲学上的意义,放到社会学上该如何解释?民以食为天。要是欲“饭”而无“食”,那就只有“反”啦!看看古今中外无数次穷人造反,都是“饭”字理论在起着主导作用。

其二,医学。仅说一个“叚”字,左边的部分主符为“尸”,画的是人的俯卧形;腿上的两小横是插的两根针形。右下为“又”,不用说那是医生的手;右上为半环物,即火罐的象形符。故“叚”描绘的是用针灸加拔罐法给人医病。一把草,一根针,一只小罐,书写出人间奇迹。

其三,历史与考古。古中原是天下最理想的生存地,盘庚为什么放弃中原而迁殷?这是难解之谜。其实,盘庚的名字给出了解答:殷卜辞中盘庚是个合字,有两种写法:一是“庚”下一“凡”,庚的古文为两手持干形,凡画的就是筏形,表明凡庚是两手持干,边战边逃的。二是“庚”下并二“凡”,又怎么解?并凡就是并筏,即先在黄河上搭起浮桥,命殷民先过;那时的黄河是越过太行山向东北流的,等夏人追来,他们解散浮桥,顺流而下。凡庚用这一方法,拯救了殷商。

第四,天文、地理与力学。仅说“朝”:左边为“日”在草中,右为“月”,会日月通过万有引力促使海潮形成意,本义为“潮”。当然,先哲是不知道“万有引力”这一力学术语的,但深懂其理,他们观察海潮,发现每月有两次最大:一是初一,潮水随着太阳来;二是十五,潮水伴着明月来。甲骨文“朝”以“日”在草中表明时点为早晨,以“日”与“月”相并表明为初一,此时虽然看不见月,但先哲推定那“月”就在“日”旁,而海潮就是由日月引发的。一个“朝”字,把天文、地理、力学全括进去了,饱含着先哲的智慧。

其五,法学。什么是犯罪动机、犯罪未遂、犯罪既遂?且看数字:“次”是一个人大张着嘴,涎水从口中直往下流,他在羡慕什么?“盗”字给出了答案:羡慕人家的“皿”器,因此产生强烈的占有欲。这就是犯罪动机。有了占有欲,就会采取行动。“窃”从穴从切,就是用刀在人家的墙上切个洞穴,以便钻进去偷窃。仅就“窃”看,此人虽有犯罪行为,还没有达到目的:这就是犯罪未遂。再看“暴”,古文有四符:日、出、两手、米。意为:光天化日之下,公然把人家的米抱出来,故“暴”音“抱”。这就是犯罪既遂。借助华文进行普法教育,是不是简捷、形象、生动?

其六,修辞学。文字中有修辞?试看数字: 1.夸张。“見”就是“人”头上顶个大“目”,以夸张的手法突出看见了。2.借代。如“正”,上为“一”,表目标,下为“止”,表脚形,借“止”代人向确定的目标前进。3.拟人。如“存”从才从子。才表移栽的新苗,子表发出的幼芽,正如初生的孩子,拟人。4.比喻。如“狱”从二犬从言,把争讼的双方比作狗。5.对比。如“未”,把“屮”接在“木”上,以对比的手法突出新发的嫩条如草,还未木质化。6.双关。如“世”,其中的“止”符既以脚代先人,又象绳子形,把古人的结绳记事奇妙地记录下来。7. 重叠。如“顶”,从页从丁;丁表鼎口,页表人头,故“顶”既是人的最上方,又是鼎的最上方,重叠部分“最上方”就是“顶”的本义。8.衬托。如“崔”,以隹鸟飞不到山顶衬托山高。9.烘托。如“姿”,男人看着女人羡慕得直流涎水,以此烘托出那女人的姿色美。10.反对。如“乏”,就是把“正”反着写,意在提醒世人:走正道必顺畅,走反道必困乏。11.留白。如“家”,虽然室内只有一猪,稍一想就明白:有猪必有人,定是一户人家。12.错置。如“尾”的甲骨文,硬把一条动物的尾巴装到人的屁股上,肯定装错了,这反而收到奇效。13.通感。如“馨”,形符为“香”,声符“殸”画的是手持小锤敲磬,表明香味入鼻恰如磬声入耳一样。14.化无形为有形。如“願”,从页从原。页为人头,原象源泉形,会意願象泉水一样从大脑中源源不断流出……你看华文,是不是一部《修辞学》?

华夏先民的智慧超前得令人难以置信。比如,他们创造“朝”时就知道万有引力,比牛顿早多少世纪?再比如,今人谈及四维空间,仍感到太超现实:三维空间再加上时间数轴参数,那该是什么样?其实,前面讨论过的“量”字,正是对四维空间的诠释:把太阳运行中的任何一个时点看作是静止的,这个“量”字就是一幅三维空间图;太阳的脚步没有停止,这个三维空间图的运动,就成了四维空间。明白了这一点,三星堆与苏美尔文明中的不可思议,也就迎刃而解了:华夏民族确实具有超前的大智慧。故华人是人的精华,华文是文的精华!(孙振魁 习定发)