新时代杂技由“炫技”走向审美

发布时间:2023-07-20 09:28:25 丨 来源: 丨 责任编辑:高彬

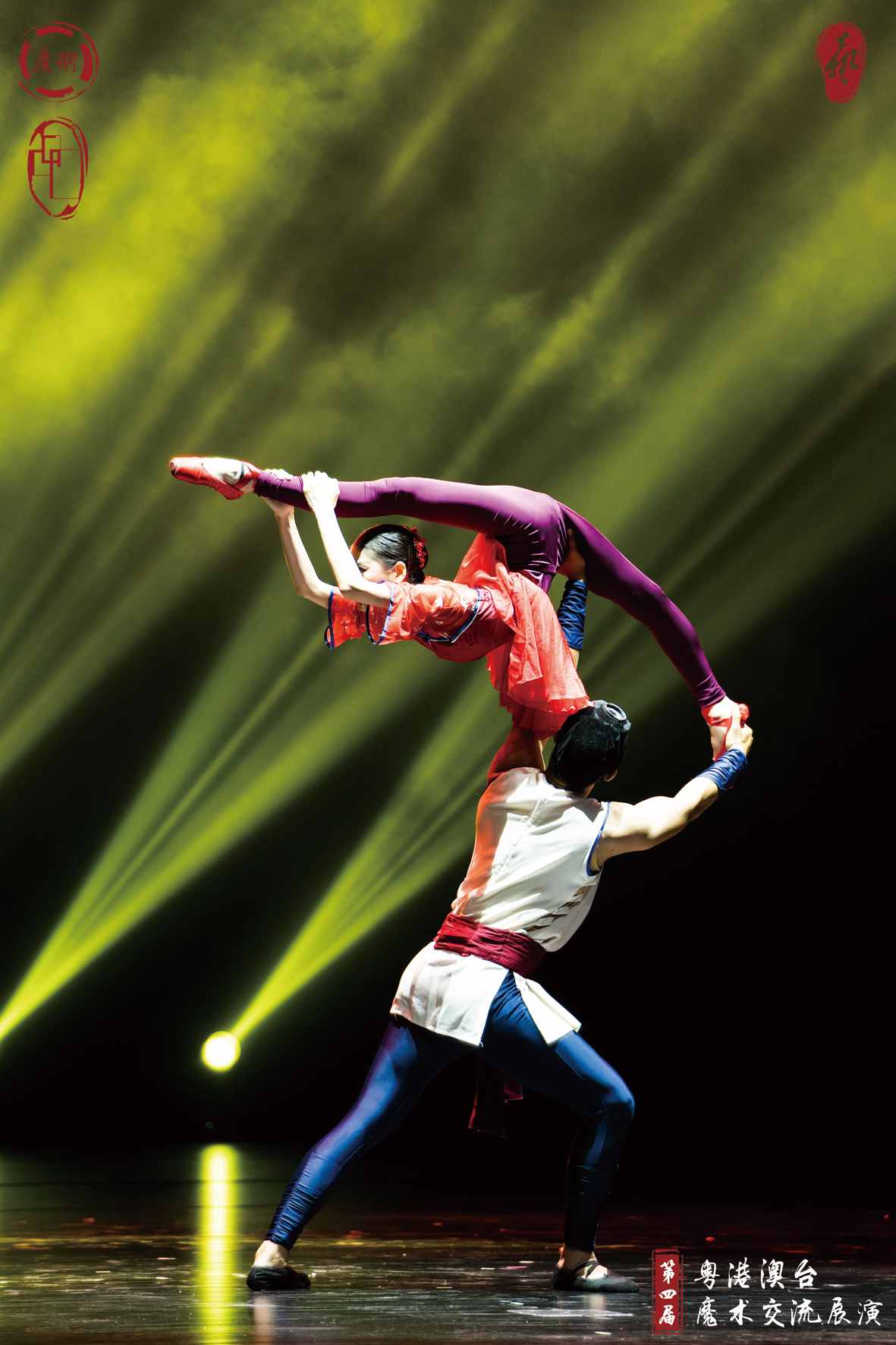

第四届粤港澳台魔术交流展演活动中上演的杂技《九儿》 活动方供图

本报记者张影

7月5日,作为第四届粤港澳台魔术交流展演的重要活动,一场由文化和旅游部艺术司、广东省文化和旅游厅、广东省文联共同主办的杂技高质量发展座谈会在广州举办。座谈会以“传承弘扬优秀传统文化,推动杂技在新时代焕发更加迷人光彩”为主题,专家、学者、从业者聚焦如何推动杂技由“炫技”走向审美,更好地传承中华优秀传统文化,建构中国话语。

传承中实现创新发展

杂技在中国已经有数千年历史,是中华民族优秀的文化遗产。在古代,小到市井集会,大到皇家殿苑,杂技都深受观众喜爱。在现代,杂技融入了舞蹈、音乐等多种艺术元素,运用了声光电的技术手段,在晚会等活动中屡见身影。

随着经济社会发展,观众对杂技的审美水平不断提高,对高品质杂技艺术的供给有了新的需求。杂技怎样在传承好传统的同时实现创新发展?

“广东杂技有开拓创新的传统。”广东省文联党组副书记吴华钦介绍, 2004年,中国首部杂技剧《天鹅湖》在广东诞生,开辟了中国杂技由传统向现代转型的新方向。2022年底,首部大型杂技文化交流综艺节目《技惊四座》在广东开播。近年来,广东杂技工作者在杂技剧等多种表演元素跨界融合方面寻求新的突破。“融合”“跨界”“破圈”是吴华钦提到的传统艺术创新发展的关键词。杂技由单一的表演模式发展到杂技剧的新样式,技术和艺术高度融合,为观众带来新的审美体验。

从首部杂技剧《天鹅湖》的诞生开始,中国创作了数百部杂技剧作品。近年来,杂技剧不断拓展边界,传统文化、红色文化、军旅、童话等题材的杂技剧不断涌现。《化·蝶》演绎梁祝千古爱情绝唱、《战上海》展现70多年前解放军战奋战上海的历史、《渡江侦察记》《大桥》《英雄虎胆》等杂技剧在时代的浪潮中探索……杂技界创作了一大批艺术精湛的优质作品,既突出杂技艺术本体,又用叙事手段赋予杂技新的生命力。

理论建设与

人才培养亟待加强

杂技由“炫技”走向审美,完成传承优秀传统文化的使命,但它仍面临着一系列需要破解的难点,这些难点也在一定程度上限制了杂技的高质量发展。

广东省杂技家协会专职副主席燕列松认为,从宏观层面来看,杂技艺术的理论建设和杂技艺术人才的培养是亟待解决的问题。“应该怎么看待杂技、怎么欣赏杂技,如何来阐述每一个节目背后的东西,我们的理论体系现在还没有建立,现在我们仍处于一种很粗放的阶段。”燕列松说。

星海音乐学院舞蹈学院副院长魏葆华在杂技舞台上活跃多年,他进入高校工作后愈发意识到构建杂技高等教育的紧迫性。魏葆华表示,由于本科教育的空白,杂技落后于国家艺术教育事业的发展,构建杂技高等教育关乎中国杂技的未来,是当前急需解决的头等大事。

魏葆华通过问卷调查发现,杂技演员的受教育水平大多停留在中专阶段,教育更多注重杂技基础和专业技能的训练和培养,没有涉及跟戏剧相关的表演学习和训练,所以演员进入院团后与实际工作需求脱节。因此,高等教育渠道的缺失也是间接影响杂技生源质量的原因之一。

此外,杂技人才培养周期长、演艺生涯周期短也是引起广泛关注的问题。与会专家认为,应改变杂技演员低龄化现象,延后培养周期,可通过科学的训练与学习延长杂技演员的艺术生命,提高杂技演员的学术涵养。

广东省杂技家协会主席、国家一级演员吴正丹说:“杂技演员是综合性、复合型的人才,他们的艺术生命、艺术周期不应该仅限于25岁到30岁之间,他们的潜力是无限的。”

创造中国文艺形象

建构中国话语

传统杂技以高超的技艺和精湛的表演闻名于世。杂技由“炫技”走向审美,要实现从单一到多元审美体验的重构,在技术以外着重思想性与艺术性的创造。

“技术一定是基础,但如何适应和引导现在的审美观是从业者、行业管理者应该去做的。”燕列松说,随着时代的进步,杂技的本体一定不能丢失,同时也要探索与其他艺术的跨界融合,要创作出更多情感饱满、哲理丰富的杂技作品,让杂技从传统走向现代。

吴正丹认为,杂技需要更多开放和包容的态度。“我们既要自信,但是也不能盲目自信,我们要向其他艺术门类去学习。”她表示,在新的剧目、节目创作上不仅要考虑技术上的核心,还要考虑到艺术的舞台呈现。

广西民族大学教授董迎春认为,中国杂技经历了从传统杂技到现代杂技节目复合化的转变。杂技表演者身份的位移,从民间小舞台到剧场的演出,从民间艺人到杂技演员主体身份的改变,使得中国杂技不断向前发展。改革开放后,中国杂技慢慢走出去和世界杂技碰撞交流,把杂技主题晚会的艺术形式带到了杂技剧场,再到《天鹅湖》第一次以严谨结构叙事的戏剧形式出现,在董迎春看来,新时代杂技肩负着创造中国文艺形象、建构中国话语的重任。“《化·蝶》是一个中国故事,也是一个在舞台上积极探索中国艺术符号表达的舞台艺术巨作,它体现了中国人的一种哲学观,其中蕴含的庄周梦蝶、万物合一等宇宙观是中国式的哲学思想。”董迎春认为,《化·蝶》在世界文明互鉴的新发展态势中,是中国对世界文化、世界哲学的积极贡献。

大家认为,中国是世界杂技大国,中国杂技一路兼收并蓄、守正创新,见证了华夏文明波澜壮阔的发展历程,见证了中华文化在世界文明互鉴中的海纳百川。同时,中国杂技在民间交往、外交活动中也担任新时代文化使者的角色。杂技须以创新书写传统艺术的新篇章,展现着中国文艺新气象。

原文链接:

https://npaper.ccmapp.cn/zh-CN/?page=8&Hid=64b7eb83dc30bd6808787152