|

《长征组歌·到吴起镇》剧照。战友文工团供图

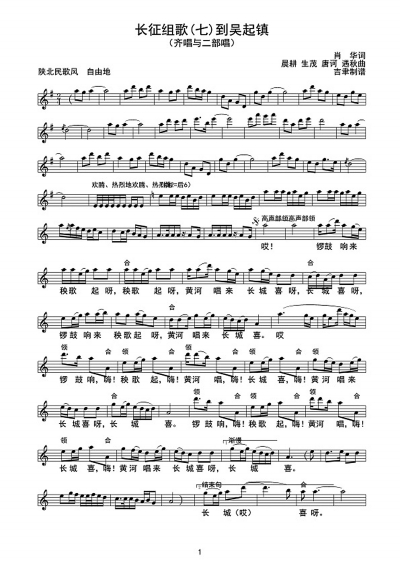

《长征组歌》第七部分《到吴起镇》歌词

锣鼓响,秧歌起。黄河唱,长城喜。

腊子口上降神兵,百丈悬崖当云梯。

六盘山上红旗展,势如破竹扫敌骑。

陕甘军民传喜讯,征师胜利到吴起。

南北兄弟手携手,扩大前进根据地。

一路长征一路歌

听《长征组歌》指挥蒋燮斌讲亲历故事

1935年10月19日,中央红军历尽艰辛,胜利到达陕甘交界的吴起镇。当地群众敲锣打鼓,扭着秧歌,热烈欢迎中央红军的到来。经过一年的艰苦长征,红军把落脚点定在了民风朴实的陕北。

吴起镇,位于陕甘交界处,距延安173公里。当时,这里只有7户人家。谁也想不到,这样一个在中国地图上难以找到的小镇,竟成为中央红军长征的落脚点。

《到吴起镇》为何会有秧歌的曲调?

在极富陕北民歌特色的竹笛声中,《长征组歌》第七曲《到吴起镇》拉开了序幕。“锣鼓响,秧歌起。黄河唱,长城喜。”开篇的十二个字,为这一曲定了调子。

《到吴起镇》的曲风,与《长征组歌》的前几曲有很大不同。这是因为这一曲主要表现的是中央红军到达陕北时,轻松欢快的情景。吴起镇位于陕甘交界处,距延安173公里。红军到了吴起镇,就相当于看到了胜利的希望。

在整个《长征组歌》中,第七曲是公认的民族性的特点比较强。这一曲是以秦腔、迷糊戏和地方戏曲调作为基础,又融入了陕北民歌的元素,还使用了秧歌舞的节奏,从而形成了其特有的特点与风格。这一曲的板胡伴奏,用了紧拉慢唱的手法;中间的大段女声合唱时,演员们手中拿的是竹板,这也是秦腔中经常使用的道具。这种设计,营造出了一种热热闹闹的氛围。再加上秧歌舞的节奏,一幅军民同乐的欢庆场面如在眼前。

听过《到吴起镇》的人,都会对这一曲的结尾印象深刻。一声高亢悠远的“哎”,颇有陕北信天游的特色。同这一曲中的竹板一样,这一声“哎”堪称一绝,起到了画龙点睛的作用。这一句唱词的领唱者王路明其实不是陕北人,而是天津人。因为他的嗓子很有特点,当时团里领导就安排由他来唱。王路明就这一句“哎”,唱了三十年,一直唱到退休。

谁为《长征组歌》带来了浓郁的民族特色?

说起《到吴起镇》,就不能不提一个人:生茂。说起生茂这个名字,大家可能会比较陌生,但是说起他的代表作品,大家肯定都很熟悉:《打靶歌》、《马儿啊,你慢些走》、《真是乐死人》,还有那首脍炙人口的《学习雷锋好榜样》。

生茂本名娄生茂,从1945年参加八路军开始就从事音乐工作,是战友文工团“土生土长”的作曲家。生茂的民歌底子非常好,谱写歌曲的旋律性、传唱性极强,被称为是旋律大师。生茂一生创作了两千余首作品,几乎每一首作品背后都有一段逸事。比如,《真是乐死人》是生茂在食堂里即兴创作的。写《马儿啊,你慢些走》时,生茂随身没带本子,于是就用一截短短的铅笔头把旋律写在了烟盒上。

《学习雷锋好榜样》的创作“更神”,生茂拿到歌词后,不到一个小时就把曲子谱好了。上午十点接到创作任务,下午两点的时候,这首歌就已经传遍了军营。

《长征组歌》一共十曲,从江西采茶戏到陕北信天游,引用了不少民歌的元素。生茂生前曾讲过,《长征组歌》谱曲前,周总理曾作出三条指示:一是革命的,二是民族的,三是大众的。所以谱曲时才决定“到哪山唱哪山歌”,从各地的民族音乐中获取灵感。

正是由于声部简单、精练,且有浓郁的民族风格,老百姓易于接受,《长征组歌》才能久唱不衰。

2007年,生茂去世,在遗体告别仪式上,灵堂里放的正是他参与谱写的《长征组歌》。

本报记者 王琪鹏 |